Le Victoria and Albert Museum de Londres présente, à partir du samedi 2 mars, une exposition sur le “Tropical Modernism”, type architectural mis au point dans les années 1940, dans les conditions chaudes et humides de l’Afrique de l’Ouest britannique. Bien que ce thème puisse sembler spécifique, il reflète en réalité des aspects clés de notre société.

Comme l’explique Chritopher Turner, conservateur de l’exposition, “l’histoire du modernisme tropical est celle du colonialisme et de la décolonisation, de la politique et du pouvoir, du défi et de l’indépendance ; il ne s’agit pas seulement du passé, mais aussi du présent et de l’avenir… Nous avons délibérément entrepris de compliquer l’histoire du modernisme tropical en examinant l’architecture par rapport à la lutte anticoloniale de l’époque, et en nous engageant et en centrant les perspectives sud-asiatiques et ouest-africaines”.

Une première section dédié à l’émergence du modernisme britannique dans un contexte de lutte anti-coloniale

La première salle de l’exposition établit un parallèle entre l’adaptation de l’architecture moderniste en “Tropical Modernism” par le couple d’architectes Jane Drew et Maxwell Fry dans l’ancien Ghana et les mouvements de luttes anti-coloniales de cette période. L’exposition met en évidence la façon dont les architectes ont conseillé les gouvernements coloniaux britanniques sur l’urbanisme en Afrique de l’Ouest afin d’adapter les bâtiments au climat local. Bien que cela ait été considéré comme un progrès scientifique et social, cela a également renforcé la domination coloniale en promouvant le modèle occidental par le biais de l’adaptation du modernisme européen.

De plus, le terme “Tropique”, introduit par le duo, est critiqué pour son caractère colonial, regroupant une large zone géographique, sous domination britannique, en “ignorant les variations régionales du climat ainsi que les cultures et traditions locales”. Cette première partie de l’exposition entremêle ainsi histoire scientifique du Tropical Modernism avec photographies et textes fondateurs de l’anticolonialisme, comme la représentation de la All African people’s conference afin de mettre en exergue la complexité de cette époque.

Une deuxième salle traitant de la réappropriation du style architecturale par l’Inde, nouvellement indépendante

L’Inde, devenue indépendante en août 1947, perd sa capitale Lahore au profit du Pakistan. Le Premier ministre Jawaharlal Nehru planifie alors la construction d’une nouvelle ville : Chandigarh, comme alternative à New Delhi, représentant le pouvoir impérial. Nehru, qui admirait le modernisme tropical et son caractère international et laïque, a sollicité le couple d’architectes pour concevoir cette nouvelle ville.

En Inde, une lutte idéologique s’est alors engagée entre les partisans du modernisme et les défenseurs d’une architecture plus traditionnelle. Ces débats ont conduit les architectes indiens à fusionner des éléments de modernisme avec des éléments traditionnels, et le chantier de Chandigarh est devenu un terrain d’apprentissage vivant pour les architectes indiens.

Cette deuxième ambiance plonge les visiteurs dans la création de la ville de Chandigarh à travers un film, des plans de construction, la représentation des ouvriers ainsi que des explications sur les débats idéologiques qui ont eu lieu, remettant en question même la contribution des artistes européens comme Le Corbusier, invité à travailler sur le projet.

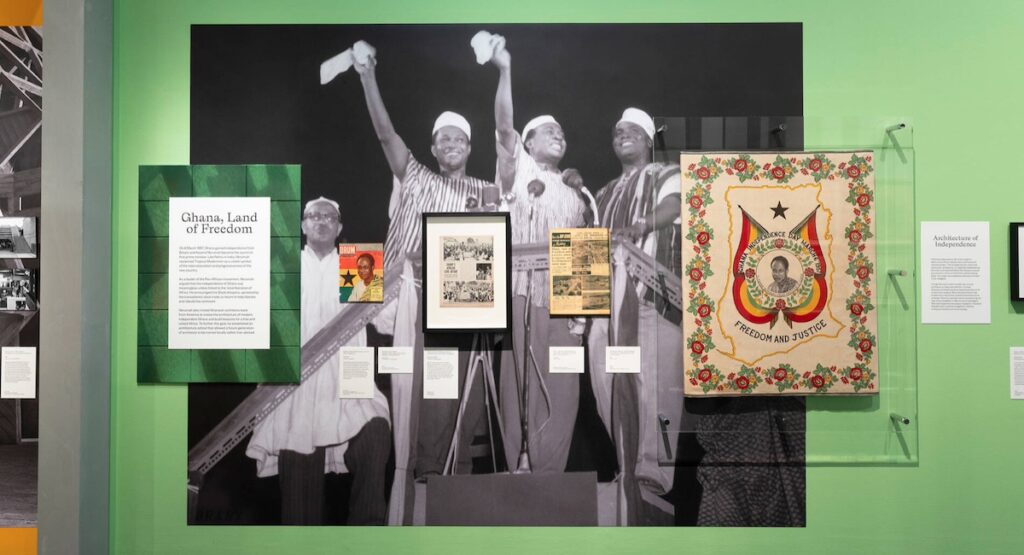

L’exemple du Ghana comme terre de liberté et d’architecture dans la troisième partie de l’exposition

Dix ans plus tard, en 1957, le Ghana a également accédé à l’indépendance, et là encore le pays a récupéré le Tropical Modernism comme symbole visible “d’internationalisme et de progressisme pour le nouveau pays.

La pièce explique comment le Ghana a établi la première école d’architecture moderne indépendante, dans la lignée de son désir d’indépendance et de son ambition de devenir le leader du mouvement Pan-Africain pour la “totale libération de l’Afrique”.

Le Tropical Modernism comme leçon pour le futur

La dernière section de l’exposition offre une expérience immersive grâce à un film projeté sur trois écrans, mettant en scène l’architecture moderniste du Ghana. Ce film présente des images d’archives, entrecoupées de témoignages de protagonistes vivants, comme l’architecte Owusu-Addo, âgé de 95 ans, et Samia Nkrumah, femme politique et fille du premier président du Ghana, Kwame Nkrumah.

À côté de la projection, un mur de citations, illustre comment en suivant les traces des architectes post-coloniaux, il est possible de reconvertir l’héritage du Tropical Modernism, et d’en tirer des leçons pour les enjeux futurs comme l’adaptation des bâtiments aux températures extrêmes due au réchauffement climatique.

Ainsi, cette exposition propose bien plus qu’une simple rétrospective d’un style architectural. Elle examine comment l’art est intrinsèquement lié aux problèmes économiques et sociaux de son époque, et comment ce dernier peut être réinterprété, réadapté et réapproprié pour évoluer avec son temps. De plus, elle est habilement mise en scène avec des tons orangés, évoquant la chaleur de l’Afrique de l’Ouest ainsi que le drapeau indien, apportant un peu de soleil dans la grisaille hivernale londonienne.